【历史】1932年的霍乱之夏:一个城市的防疫与中医的命运(上)

提示您,本文原题为 -- 【历史】1932年的霍乱之夏:一个城市的防疫与中医的命运(上)

01

假如你在1932年的夏秋之际拜访成都 , 会看到这样一种末日景象:以往傍晚在府河边喝绿豆稀饭、韵茶、摆龙门阵的市民不见了踪影 , 仅留下蝉鸣声不知疲倦地填补着空寂;街边的茶馆酒肆门可罗雀 , 医卜星相、三教九流云集的“扯谎坝”空空如也;“往来舆马若云屯”的通惠门 , 停满了一车一车准备运送出城的棺木草席;家家户户门前挂上了红灯笼 , 在夏末湛蓝的天际下 , 整个城市星星点点的红光透露出诡异、死亡的气息 。

【历史】1932年的霍乱之夏:一个城市的防疫与中医的命运(上)// //

当代成都茶馆

路人行色匆匆 , 偶然撞见 , 他们都会对你这样的陌生人避之不及 , 只丢下一句话就迅速离开:

“还来省城爪子 , 虎疫来了!”

虎疫是什么?是老虎带来的疾病 , 或是老虎成灾?老虎为害 , 是人稀兽众的偏远山区才会发生的事情 。 成都平原最近一次老虎食人的记载 , 是在战祸连年的明末清初 。 那时蜀中百姓屠戮殆尽:“强者为盗 , 聚众掠男女 , 屠为脯 。 继以大疫 , 人又死 , 是后虎出为害 , ?渡水登楼州县皆虎 。 ”但这也是三百年前的故事了 。 经过了数代移民 , 生齿滋长 , 此时蓉城人口已达三十万以上 , 别说老虎 , 方圆百里内恐怕连野狼野猪也难觅踪迹 。

其实 , “虎疫”之所以以虎为名 , 是因为其英文发音为“虎烈拉(Cholera)” , 它的另一个译名现代人可能更加熟悉——霍乱 。

“霍乱”一词在汉语中原指急性肠胃炎 , 它没有什么传染性 , “自古以来 , 至清之中叶 , 言霍乱者 , 未有杀人如麻及大流行之记载” 。 而被称为虎疫的“虎烈拉”发源于南亚次大陆 , 可谓是一头“孟加拉虎” 。 20世纪三四十年代 , 医界开始普遍以“霍乱”来指称这种可怖的瘟疫 。 中国有记载的第一次“虎烈拉”疫情 , 是发生在清代嘉庆二十五年(1820) , 由海路传入而引发 。 此后霍乱的病菌沿着水路逐渐扩散到内陆 , 同治六年(1867) , 四川出现了霍乱爆发的首次记录 。

【历史】1932年的霍乱之夏:一个城市的防疫与中医的命运(上)// //

嘉庆

染上霍乱的患者 , 最初会感到全身虚弱、盗汗和胃部颤动 , 随后是惊人的腹泻 。 腹泻持续几小时后 , 大便就变成了一种无味的白色液体, 俗称“米汤便” 。 恶心与呕吐又使得染病者饮水极为困难 , 脱水引发痉挛和四肢的剧痛 , 当身体排干了它的体液时 , 患者体重迅速下降 , 皮肤开始松弛、堆叠、起皱 , 肤色变蓝 , 最后几乎暗成了黑色 。 患者的声音也变得沙哑且有崩溃之感 。 这些疫病症状发生在 5-12小时之内 , 若没有及时、正确地救治 , 霍乱患者会在短时间内死亡 。

相比较染病致死的痛苦过程 , 令人群更加莫名恐惧的是霍乱极强又极快的传染性 。 对缺乏现代传染病知识的人来说 , 它好比鬼魅作祟 , 来无影去无踪 。 在这种杀人如麻又防不胜防的疫病威胁下 , 人们似乎摆脱了阶级的高下、行业的差别 , 统统成了“瘟神”案板上待宰的鱼肉 。 纵使你是高官巨贾 , 也逃不过死神的眷顾 , 因此民间有“红灯笼 , 高高挂 , 先死穷人后死官 , 发财人死在八月间”的歌谣 。

1932年的霍乱疫情席卷了除新疆、青海、西藏外的绝大多数省份 , 四川数地都有疫情发生 , 当年的医药类报刊《广济医刊》中报道了四川内江数则染病致死的例子:

“有刘某在茶馆问友人云 , 今晨中街出若干具 , 友达共出六十四具 。 刘正谈笑间 , 突然倒地 , 不省人事;其友初尚以为戏 , 及观其色变 , 始觅医药治 , 医未至而刘已死矣 。

又道士赵隆文 , 往龙院开灵 。 甲家死三人 , 乙家死二人 , 丙家死一人 。 道士在乙家作法时 , 竟伏地不起 , 主人尚以为作法 , 良久 , 呼之不应 , 气息身冷矣 。

又有中医杨之厚 , 为某家诊受疫者六人 , 诊未竣 , 开方亦未完 , 医云 , ‘我回家后必死 , 不再诊矣 , 诊金毋须交也 。 ’主人愕然 。 医归 , 是夕竟死去 。 而所诊之六人 , 亦不能救 。 ”

虽是医药类期刊 , 但作者叙述染疫身死的例子没有详细描写患者的病情、致死的过程 , 却极力渲染死亡的意外性和突发性 , 大有道听途说作小说家言的风格 。

其中提到的病例 , 尤其是那位中医杨之厚中断诊治、归家而亡的故事 , 其背后的意涵颇值得玩味:在虎疫的血盆大口前 , 绝地通天的术士、妙手回春的杏林子弟自身都难保 , 更不用说驱病救人了 。

02

成都 , 这座拥有三千年建城史的古城 , 到20世纪三十年代时 , “旧的已经渐渐毁灭下去 , 新的工业文化还没有影子 , 却已染上了浓厚的浅薄的商业色彩 。 ”电灯、电话、汽车等现代器物已经在城里出现 , 警察、西式医院、新式大学等现代组织也在此扎根 , 1928年成都成立了市政府 , 市政府下设社会局、财政局、卫生局、教育局、公安局 , 现代市政的基本架构成型 。

架子虽然搭起来了 , 却是搭在了流沙上 。 三十年代 , 四川政治的舞台依然是大小军阀轮番主唱 , 成都经历了民国初年的黔军、滇军、川军的争夺;1917年惨烈的巷战;二十年代的杨森进驻后又被驱逐;到1932年 , 城头正飘扬着三面“大王旗”:刘文辉、田颂尧与邓锡侯 。

【历史】1932年的霍乱之夏:一个城市的防疫与中医的命运(上)// //

邓锡侯

此时的成都市政府夹在三支军队间蹒跚而行 。 军队系统与政府间权责不清 , 税收大部分被军队把持 , 包括卫生局在内的政府机构空有架子 , 甚至政府官员的任命 , 往往都是三军争夺妥协的产物 。 三方关系微妙而又暗潮汹涌 , 成都的政治结构处于一种脆弱的平衡状态 , 直到1932年十一月 , 刘文辉与田颂尧最终以巷战打破了这种平衡 。 而在此之前的七、八月份 , 全国性霍乱在成都爆发 。

俗话说“神仙打架 , 凡人遭殃” , “虎疫”来袭时“神仙们”正在摩拳擦掌、蓄力待发 。 当时负责民政的成都市政府财力人力都捉襟见肘 , 就算想要开展防疫工作 , 也有心无力 。 除了依靠驻军印制一些防疫传单张贴于大街小巷 , 剩下的只是由卫生局采购一些防疫药品提供给临时成立的防疫医院:

“所办防疫注射药品 , 刻已运到 , 交由红石柱防疫医院救济市民 , 特由该会印制免费证二万张 , 交由公安局转发各区警察署所 , 转各街街正 , 发给劳工苦力贫民 , 持据前往红石柱街防疫医院注射 , 以免传染时疫 。 ”

二万张的免费证 , 对于“虎口”下的四十万成都居民 , 无异于杯水车薪 。

当时成都的西式医院数量少得可怜 , 仅有四圣祠北街的“仁济医院(后部分并入华西协和大学医院)” , 陕西街的“存仁医院(后也并入华西协和大学医院 , 眼耳鼻喉专科)” , 马道街的“博爱圣修医院” , 北郊张家巷的“平安医院”四家 , 而且它们都是基督教会(包括天主教会)办的医院 , 对保守的成都居民来说 , 西医的接受度并不高 。

政府的无能 , 医院的匮乏 , 绝大多数成都人只能向杏林弟子投去求救的目光 。

03

而此时成都中医又是怎样的情况呢?

苏友农曾在《成都中医情况》一文中对蓉城从医人员作了详细的分类介绍:

一、晚清的官宦和士人自学 , 初为家人治病 , 推及亲友 , 后挂牌行医 , “此所谓半路出家者是也” 。

二、晚清科举不成的读书人自学 , 多为谋短期速成 , 即行开业者 。

三、家传师授 , 幼而学 , 壮而行者:以骨伤、疮疡外科为多 。

四、先学抓药 , 逐渐知医而行医者 , 多出身于中药铺老板或学徒 。

五、在善堂送医成名者 , 即在善堂义务或半义务看病送诊 , 一方面积累临床经验 , 另一方面结识病人 , 逐渐树立信誉 。

从20世纪初开始 , 成都巡警道以统一考试为医生挂牌 , 民国时期的市政府(市政公所)卫生局承袭其法 , 多在开业行医时贴上了官方认证的标签 。 虽然表面上更“正规化”了 , 但实际中医各自为政、师徒相传的状况依然如故 。

这样一群以自学、私授为主的医生群体 , 其质量和水平良莠不齐不说 , 而且流派纷杂 , 同行相忌 , 甚至互相攻讦 。

了解近代中国医学史的人都知道 , 20世纪前三十年 , 是中西医关系从龃龉到对决的一个时代 。 随着新文化运动的兴起 , “科学”概念在中国知识界取得了至高无上的地位 , 并形成了一种“全盘西化”的社会思潮 , 这一思潮对中医持强烈的批判立场 。 批判中医的人物不仅包括西医界的翘楚 , 梁启超、胡适、陈独秀、鲁迅等文化界的大师也涉入其间 , 而中医界人士自然起身辩驳反击 。

【历史】1932年的霍乱之夏:一个城市的防疫与中医的命运(上)// //

胡适

在长达十多年的论战中 , 双方最初在媒体上发表各种文章互相辩论 , 后逐渐升级为骂战 。 攻击方骂中医“非科学” , 嘲笑中医捍卫者“愚昧无知” , 地质学家丁文江还曾写过一幅颇有当今网络语言风格的对联:“爬山、吃肉、骂中医 , 年老心不老;写字、喝酒、说官话 , 知难行亦难 。 ”在许多新式报纸上 , 中医医生的形象 , 甚至跟作法事画符的道士和尚已经相去不远了 。

近代中国社会的思想变化迅速 , 捍卫中医者的应对越来越显得左支右绌 , 最后甚至给西医扣违背“三民主义”的政治“大帽子”:

“一曰民族主义,西医主张废置中医中药,尽改西医西药,使我全民民族之生命,操于西医西药之手,此亡族主义也 。 二曰民权主义,西医以极少数之意见,乃处心积虑,利用时机,欲以压迫数百万之中医中药界,不顾民权,莫此为甚 。 三曰民生主义,吾国业国医国药者数百万人,西医竟欲尽以西医西药养其席,招致外宾,为座上客,挥使同胞无啖饭地,民生主义之谓何也!”

南京国民政府成立以后 , 卫生行政部门基本由西医和偏好西医的官员把持 。 1929年 , 反中医人士提出“废止中医案” , 试图以行政方式废除中医 , 将中医的生存问题推向了风口浪尖 。 中医在现代卫生行政体系中的尴尬地位由此凸显 。

这一提案在全国范围内引起中医药从业人员的剧烈反弹 , 他们大规模组织抗议 , 各地请愿团体进京“上访” , 国民政府最终收回了“废止中医案” 。

中医虽然躲过一劫 , 但余云岫在《废止旧医以扫除医事卫生之障碍案》的结论“旧医一日不除 , 民众思想一日不变 , 新医事业一日不向上 , 卫生行政一日不能进展” , 依然如闸刀般悬在中医头上 。

04

成都远僻西南 , 西医力量相对弱小 , 危机意识并不强烈 。 中医界人士又长期热衷于“内讧” , 在全国各大城市的中医同业组织相继成立后 , 成都中医人士才于1926年成立了一个“成都医民总工会” , 却因部分中医师对这一组织的名称不满(实际还是对于该组织之权威缺乏认同) , 这些医师退出自组了一个“成都中医学会” , 后改称“成都医民联合会” 。

在1929年的“废止中医案”的行动中 , 全国各地中医组织云集上海 , 成立了“全国中医药团体总联合会” 。 但川省中医界派出的代表居然只是一位颇有声望的“外行”——绵竹士绅刘子沉 , 四川中医界一盘散沙的状况可见一斑 。

【历史】1932年的霍乱之夏:一个城市的防疫与中医的命运(上)// //

中药

同业组织不能统一使得成都许多中医无所适从 , 未加入的医生数量很多 , 而且这些组织缺乏严格的规章制度 , 不能统筹指挥大规模的医疗行动 。 因而面对此次肆虐的虎疫 , 成都中医界并没有可供因应的机制 。

随着疫情日趋加重 , 蓉城数十万居民在虎口下痛苦呻吟 , 悲惨的情形让城里各个医馆里挂的“妙手回春”“仁心仁术”等招牌显得格外讽刺 。 作为这座城市医疗行业的主力军 , 中医界人士若不能有所行动 , 任凭蓉城居民的棺木草席日益增加 , 恐怕也会为中医摇摇欲坠的命运钉上棺材板 。

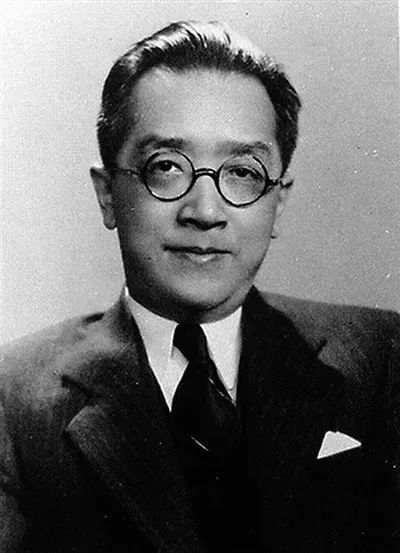

在延续人民生命和事业生命的双重责任下 , 成都中医界不得不打破门户 , 捐弃往日嫌隙 , 选出名医沈绍九为魁首 , 团结起来扛起了成都防疫的重任 。

沈绍九名湘 , 原籍浙江绍兴 , 清同治四年(公元1865年)生于成都 。 年轻时学习“刑名” , 在地方衙门当幕客 , 也就是民间俗称的“师爷” 。 30岁后 , 沈绍九拜成都名医范静涛为师 , 同时又受到浙江名医敬云樵点拨 。 1896年 , 他在成都正式开业行医 , 数年之间就声名鹊起 。 清末文人傅崇矩在他编撰的《成都通览》中 , 将沈绍九列入蓉城十大内科医生 。 民国初年 , 沈绍九被誉为成都四大名中医之首 , 其他三位是陆景廷、顾燮卿与张子初(一说是王朴诚) 。

【历史】1932年的霍乱之夏:一个城市的防疫与中医的命运(上)// //

沈绍九先生登高而呼、召集组织 , 迅速把原本一盘散沙的蓉城中医界捏在一起 。 同时他敏锐地认识到 , 这一年爆发的霍乱 , 是敉平成都中医界裂痕 , 改变中医组织和行为的一次契机 。

凭借自身的威望 , 他与名医陆景廷一同倡议医界人士不分流派和门户 , 共同组织救护队 。 根据疫情的状况 , 沈先生特意混合抽调“工会”和“联合会”的医生 , 五人为一小组 , 分头行动 , 挨门逐户向患者送医送药 , 宣传防疫知识 。

没有比灾害更能团结人心 , 成都中医界在抗疫的共同行动中 , 集思广益 , 以治疗效果为归依 , 消弭原来势同水火的流派畛域 , 平息宿怨矛盾 。

本年9月22日 , 国民政府公布《医师法》 , 根据其中第三十九条规定“同一区域内同级公会以一个为限” , 成都的“医民总工会”和“医民联合会”随即合并 , 成立“成都国医公会” 。 这个新组织的成立 , 虽说是中医界人士对国家法律的响应 , 但如果没有夏秋之际合作抗疫的这一段经历 , 成都中医界在组织上的统一恐怕还要好些年才能实现 。

组织上的障碍扫除后 , 如何进行防疫 , 选择怎样的医疗手段 , 是成都中医面临的具体问题 。

- 部编版八年级《历史》下册电子课本(高清版),寒假预习必备!

- 【电子课本】部编版七年级《历史》下册电子课本(高清版),寒假预习必备!

- 【电子课本】部编版九年级历史下册电子课本(高清版),寒假预习必备!

- 视频//【雪石朗诵】刘辉《我是曹操》

- 视频//【雪石朗诵】刘晖《我是曹操》

- 历史上诸葛亮究竟是否有过“七擒七纵孟获”?

- 历史上到底真的有蔡文姬其人?

- 困难总能解决。但是自欺欺人,隐瞒实情,那就完蛋了| 写在历史边上

- 花样历史:没有狂犬病疫苗的古人,是如何一步步给自己解毒的?

- 古代名画里的“女主角”,每个都是一段历史