中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败③

提示您,本文原题为 -- 中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败③

遗恨

1873年6月份 , 李恩富等第二批官生从上海乘船出发 , 一周后抵达日本横滨 。 这次乘船和在日本的停留 , 让孩子们第一次看到了轮船蒸汽机和地上跑的冒着蒸汽的“火车” 。 他们发现 , 日本人也崇拜孔夫子 , 但这不妨碍他们学习西洋的东西 。

其时已经是日本明治维新的第五个年头 。 这些来自中国的孩子无从了解 , 他们所见的是一个正朝着欧美工业化奔跑的明治日本 , 是一个迅速超越中国而蓬勃发展的新兴帝国 。

而就在此时 , 北京发生了一件大事 。 刚刚亲政的同治皇帝于6月29日首次接见了六个国家的驻京使臣 , 包括英、法、俄、美、德五国公使 , 以及来自“同文之国”的日本“全权大使”副岛种臣 。 副岛种臣访华的主要目的是和中国互换1871年9月中日签订的《修好条规》 , 此外也有打听北京对台湾和朝鲜的政策的任务 。

此时 , 日本除了开始谋求侵占琉球、染指台湾之外 , 国内也出现了西进“征韩论”等声音 。 而鉴于中国与朝鲜之间紧密的宗藩关系 , 日本不得不先弄清楚中国的态度 。 为此 , 在朝日江华岛事件爆发之后(笔者注:1875年9月20日 , 日本军舰“云扬号”突入朝鲜江华岛水域 , 遭到朝军炮击 , 双方发生交火) , 日本政府派遣森有礼为新任驻华公使赴北京讨论朝鲜问题 。

中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败③// //

森有礼(1847-1889)肖像 。 图片来自大久保利谦编:《森有礼全集》(东京:宣文堂书店 , 1972年) , 第1卷卷首 。

森氏倾力于日本近代启蒙教育 , 1873年(明治六年)从美国回国后和福泽谕吉等人共同创办了著名的“明六社” , 推广启蒙教育 。 1885年担任伊藤博文内阁的首任文部大臣 , 协助伊藤博文大刀阔斧地进行教育改革 。 1889年2月11日也就是日本帝国宪法颁布当日遇刺身亡 。 森氏被称为“日本现代教育之父” 。

森有礼1847年生于鹿儿岛 , 1865年赴伦敦大学留学 , 后转赴美国 。 1870年出任驻美少办务使 , 后任代理公使 。 1873年7月归国后出任外务大丞 。 1876年1月抵达北京的时候 , 森有礼刚刚30岁 。 在北京同总理衙门五六十岁的大臣们辩论了几个回合以后 , 这位年轻的外交官在给父亲的家书中抱怨说:“清国政府于百事固守旧例 , 改进之道颇为暗淡 , 谈事之时 , 甚为不便 。 ”

接着 , 森有礼奔赴保定的直隶总督府拜见直隶总督兼北洋大臣李鸿章 。 1月26日 , 森李二人举行了第一次会谈 , 其中就中西学问以及留美幼童教育项目做了一番谈话:

李问:中西学问何如 。

森答:西国所学 , 十分有用 , 中国学问 , 只有三分可取 , 其余七分仍系旧样 , 已无用了 。

李问:日本西学有七分否 。

森答:五分尚没有 。

李问:衣冠都变了 , 怎说没有五分?

森有礼秘书郑永宁答:这是外貌 , 其实在本领尚未尽学会 。

森答:敝国上下俱好学 , 只学得现成器艺 , 没有像西国从自已心中想出法儿的一个人 。

李云:久久自有 。

森云:在美国时 , 识得贵国容闳、曾兰生二人 , 极有学问 。

李答:容闳现派驻美国钦差大臣 。

森云:极好 。

李云:曾兰生现调回天津当委员 。 森大人过天津可以访他 。

森云:在美国见许多中国幼童 , 均极聪明 。

李云:是遣去外国学习的 。 闻他们尚肯读书 。

森云:这起人长大学成 , 将来办理国事 , 是极好的 。

森氏对中国留美幼童项目十分欣赏 , 认为假以时日 , 幼童们长大学成 , 堪当大任 。 却不知仅仅五年之后 , 这一项目便戛然而止 , 所有中国幼童被召回国 , 多数没有完成学业 。 又过了四年 , 1885年日本出现“脱亚论” , 继而在十年之后的甲午战争中彻底击败中华帝国 , 取而代之成为东亚最强的国家 。

1881年秋 , 第一批留美学生归国抵达上海 。 等待他们的是什么呢?留美一期的容尚谦回忆说:

我们登陆后 , 在士兵的监视下走进了围着城墙的上海城 , 然后被赶进了一所学校里 , 这所学校已经弃用很久了 。 每个人分到了两条不带褥子的光木板和一张肮脏的棉被 , 一英里开外都能闻到这些棉被的霉味、潮味和臭味 。 一队士兵把守着大门和各个门口 , 以防我们出去和朋友和家人取得联系 。 更可恶的 , 是略着官服的小官吏粗野轻蔑地对待我们 。 我们都穿着洋装 , 因为没有钱去买衣服换下来 。 我们这整批人手里没有一个铜板 。 我们就这样被他们像野蛮人一样对待着 。

我们的伙食糟糕透顶 , 简直连猪食都不如 。 我们只好拿住负责我们伙食的人问罪 , 因为我们听说他从我们的伙食费里尅扣了50% , 厨子又从剩下的部分里尅扣去50% , 这样我们每天只能得到25%的也就是5分钱来买吃的和做饭用的东西 。 这个负责伙食的人听到我们的抱怨后 , 把厨子叫来 , 当着我们的面说:“这伙家伙抱怨伙食不行 , 你去给他们多撒上点儿盐 , 这对他们就够了 。 ”

两段话道出了中国第一批公派留学人材的尴尬:留洋十载 , 学富五车 , 但在天朝地方小吏的眼中一文不值 。 这也是当时中国社会的一个缩影 , 事实上 , 到1881年这场留学运动以失败告终时 , 中国的社会风气并没有多大变化 , 地方上戕害传教士的教案仍然此起彼伏 。

1897年 , 山东巨野县发生杀害德国传教士的案件 , 最终演变成德国逼迫清廷租借青岛的局面 , 为日后日本占领青岛以及一战后的“山东问题”埋下了历史伏笔 。 1899年 , 这种排外的势头演成更为剧烈的义和拳运动 , 杀害传教士、围攻外国使馆等等 , 八国联军藉此侵华并占领北京 , 逼迫清廷签订了丧权辱国之《辛丑议和条约》 。

当然 , 这些教案的造成 , 首先是诸列强侵略中国的帝国主义政策的产物 , 但就中国社会内部而言 , 如何理性地应对待外来宗教和文化的冲击 , 避免不必要的重大代价 , 也的确是一个需要认真思考的问题 。

后来 , 这些学生得到了容闳在上海轮船招商局的好友徐润的帮助 , 每人拿到30美元 , 买了衣服换洗 , 也有了新的床上用品 。 不久 , 他们被分派到了各地 , 散布在了四万万人之中 , 犹如一粒粒的米粟 , 卷入了茫茫大海 。

他们中近一半的人加入水师 , 在嗣后的中外海战中 , 的确有不少人葬身大海 。 例如三年后 , 1884年8月23日到26日 , 中法两国海军在福建水师基地马江入海口进行了一场战斗 , 有6名留美学生参战:邝咏钟、杨兆南、黄季良、薛有福、吴其藻和容尚谦 。 吴其藻和容尚谦生还 , 其余四人战死 。

容尚谦是在其所在的“扬武号”旗舰被法军击沉之后 , 游到岸边获救的 。 后来 , 他被任命为广州水师巡洋舰的导航中尉和提督余鸿飞的旗舰的中尉 。 在“广甲号”上 , 容尚谦结识了二副黎元洪 , 黎氏后来成了民国的大总统 。 1894年甲午海战爆发之前 , 容氏被任命为南洋水师巡洋舰“环泰号”的舰长 , 但战争结束后他就以家庭原因辞职了 。

容尚谦远在南方 , 没有被卷入甲午战争之中 , 但他的一些留美同学却在北方海战中为国捐躯了 。 1894年7月25日中日海军黄海之战 , 方伯谦为管带的“济远”舰的大副沈守昌 , 在该舰驾驶台脑补中弹后当场牺牲 , 时年29岁 , 是留美四期学生之一 。

当时参加海战的留美学生还有邓世昌的“致远”舰上的帮带大副陈金揆(留美四期)、“定远”舰参谋吴应科(留美二期)、“广甲”舰帮带大副宋文翙(留美二期)、“定远”舰鱼雷大副徐振鹏(留美三期)、“镇远”舰枪炮大副曹家祥(留美三期)、“广甲”舰舰长吴敬荣(留美三期)、 “广丙”舰帮带大副黄祖莲(留美四期) , 以及蔡廷干(留美二期)、王良登(留美三期)和吴其藻(留美四期) 。

1894年9月17日 , 中日黄海激战 , “致远”舰遭炮击沉没 , 陈金揆落水殉国 , 时年33岁 。 1895年2月初 , 日军攻占北洋水师威海卫基地 , 黄祖莲血战阵亡 , 时年32岁 。

中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败③// //

日本描绘甲午战争末期威海卫之战的木版画《威海卫大攻击图》 , 美国国会图书馆藏 , 编号2002721274 。

在这两场海战中 , 中方的管带人等大多出身于福建船政学堂 , 方伯谦、邓世昌、林永升、刘步蟾等 , 曾赴英国格林威治皇家海军学院学习或到欧洲参观访问;而他们的对手、日本舰队的指挥官 , 诸如坪井航三、河原要一、东乡平八郎、上村彦之丞等人 , 也都是留学欧美的人才 。 在某种程度上 , 这是中日留洋人才之间的一场对决 , 中方最终惨败 , 朝廷培养的精英人才死的死伤的伤 , 不得不把东亚制海权拱手送给了日本同行 。

后浪

甲午战争后 , 李鸿章做了一次环球旅行 , 去了美国 , 还送给美国很多书 。 不知道在美国的日子里 , 李中堂可曾想起二十多年前的留美幼童 , 以及一夜之间把他们召回的旧事?李鸿章大约是晚清最孤独寂寞的政治家了 , 后来八国联军侵华 , 他被迫再次出山 , 在和各国签署了《辛丑议和约条》两个月之后 , 与世长辞 。

中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败③// //

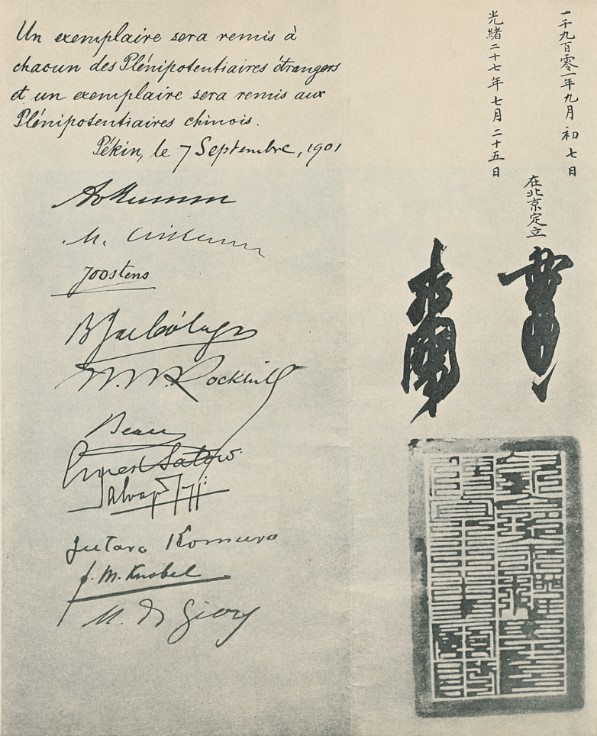

1901年9月7日《辛丑议和约条》上李鸿章的亲笔花押

根据《辛丑议和约条》 , 中国向美国等国家赔款4.5亿两白银 。 1905年 , 中国驻美公使梁诚在知悉美国政府得到了多余的赔款后 , 开始敦促美国返还余款 , 此事得到了当时西奥多?罗斯福总统的支持 。 1908年 , 美国国会通过法案 , 同意将多收的1700万余美元退还中国 , 方法是成立一个“庚子赔款奖学金项目”(Boxer Indemnity Scholarship Program) , 自1909年起支持中国学生赴美留学 。

为了考核和选拔学生 , 清廷设置了“游美学务处”并附设一所“肄业馆” , 作为留美预备学校 , 地点选在北京西郊的清华园 。 1911年竣工后 , 肄业馆改名“清华学堂” , 这就是清华大学的前身 。 清华后来的校训以“自强不息”为首款 , 实在与其承载着的历史有着莫大的关系 。

自1909年到1911年清朝倒台 , “庚款留美项目”一共支持了三批学生180人 , 绝大部分是和三十年前的留美幼童一样 , 分布在新英格兰地区的大学内学习 , 如哈佛大学、麻省理工学院、耶鲁大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、宾夕法尼亚大学等等 , 也有部分到了美国中部的芝加哥大学、密歇根大学、伊利偌伊大学、威斯康辛大学、科罗拉多大学等 。

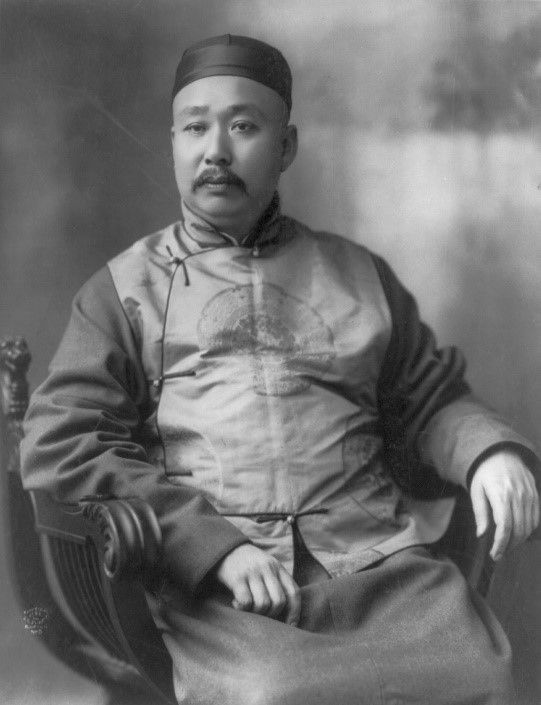

那位从美国手里把钱要回来的梁诚 , 究竟是何人物呢?他是1875年抵达美国的第四批幼童中的一名 , 当时名叫“梁丕成”(Liang Pe Yuk) , 就读于麻省菲利普安道沃尔学校(Phillips Andover Academy) 。 恰是由于他在1905年至1908年间的不懈努力 , 清政府才得以再次选送优秀学子赴美留学 , 这或许就是历史的因果 , 也算是自曾国藩、李鸿章、容闳一干人而起的、不那么让人高兴得起来的薪火相传了 。

中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败③// //

梁诚(1864-1917)摄于1903年 。 美国国会图书馆藏 , 编号2005687219 。

梁诚1885年随着中国驻美公使张荫桓(1837-1900)出使美国 , 担任参赞等职务 。 梁诚的顶头上司张荫桓是晚清中国少有的通晓洋务的外交人才 , 曾赞成戊戌变法 , 1900年清廷高层担心他和外国势力联合起来重新做改革 , 在将其发配新疆后在戍所杀害了他 。 1900年清廷还将通晓洋务的曾经出使法德等国公使的许景澄杀害 。 清廷本来就没有多少知晓欧美外交情况的干员可用 , 结果自己还先左杀右斩了一番 。

梁诚在美国运筹斡旋之时 , 正是袁世凯在中国政坛崛起之时 。 袁氏重用留美幼童群体 , 相当于站在他们背后的第二个李鸿章 , 后来成为民国首任国务总理的唐绍仪就曾得到他的大力提携 。 到了民国 , 已届中年的留美幼童们终于一展身手 , 在政界、外交、商贸、工程等领域都留下自己的印记 , 著名的有梁敦彦、詹天佑等 。

受“庚款留美奖学金”资助的这三批学子 , 经费是由美国方面提供的 , 所以虽然中途清政府于1912年2月彻底倒台 , 但他们都在美国大学完成了学业 。 三批180人绝大部分回国工作 , 改善乃至奠定了所在行业的技术和知识基础 , 堪称一代骄子的有梅贻琦、邝煦堃、竺可桢、胡适、赵元任、梅光迪等人 。

1949年以后 , 因为全球冷战的关系 , 中美之间的高等教育交流彻底中断 。 1972年中美关系正常化 , 但教育交流并未纳入日程 。 1978年12月16日 , 中美发表《建交公报》 , 十天后 , 亦即1978年12月26日 , 中国紧急选拔的第一批52名技术人才 , 每人怀揣国家发给的50美元途中应急旅费 , 从北京起飞经法国前往美国进行学术访问 。 这时距1872年首批幼童赴美已经百年有余 。

这批人以访问学者的身份赴美 , 并不读学位 。 领队是清华大学机械系的柳百成老师 , 时年45岁 , 他在威斯康辛大学和麻省理工学院访问了两年 , 系铸造及材料加工专家 , 1999年晋升为中国工程院院士 。

据新华社统计 , 从1978年到2018年底 , 中国各类出国留学人员包括留学美国的在内 , 累计达585.71万人 , 其中153.39万人正在国外进行相关阶段的学习和研究;432.32万人已完成学业 , 365.14万人在完成学业后选择回国发展 。

开放

民国年间 , 中国出洋留学的人不在少数 , 很多高官显贵也送子女去美国、英国、德国、日本和苏联等国家留学 。 不过很多人都只是混一张洋文凭 , 并无真才实学或者报效国家社会之宏愿 。

1933年前后 , 上海报人、掌故名家郁慕侠批评过一种“镀金博士” , “一班专鹜虚名、不求实学的外国留学生 , 到外国去厮混了几年 , 骗到一张文凭和一顶方帽子 , 神气活现的归来 , 足以摆摆威风 , 骄骄妻子 , 倘使要试验其实在学问 , 可谓一点儿没有 , 时人称这类留学归国的学生叫‘镀金博士’ , 可谓慨乎其言之了 。 每年到东西洋各国求学的留学生 , 不知道有多少 , 可是希望他们学成归国为国家、为社会而服务的 , 简直不多见 , 要想造就些真正道地的赤金博士 , 更如凤毛麟角 , 大多数只带着镀金博士的头衔而已” 。 后来 , 钱钟书写了本小说《围城》 , 男主角方鸿渐就是这种镀金博士的代表 。

作为“赤金”留学生的代表 , 留美幼童的存世者们则举行了最后一次聚会 , 时在1936年 。 用长时段的眼光去看的话 , 留美幼童计划并非彻底失败了 , 因为这批人回国后实在地为国家社会服务过、贡献了 , 然而就当初曾李设定的大计而言 , 却也有天壤之别 。

中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败③// //

1936年留美幼童CEM boys们的最后一次聚会 , 共11人参加 , 平均年龄76岁 。 11人中有8人身着长袍马褂 , 3人身着西装 。 图片来自Thomas, E. LaFargue的专著China’s First Hundred.

当年 , 留美幼童学习的都是技术性理工专业 , 在曾国藩和李鸿章看来 , 那是中国最需要改进的领域 , “设局制造 , 开馆教习 , 所以图振奋之基也;远适肄业 , 集思广益 , 所以收远大之效也” 。 幼童们大多长成了像詹天佑这样的工程师和技术人员 , 李恩富这样最弃理从文最终成为采访人员和报人的极少 。

这一现象或者说“传统”一直持续到今天 , 在第三波赴美留学潮中 , 中国学生们仍以学习工程科技为主 , 包括人工智能、互联网云、生命科学等等最前沿的学科 。 从历史的长时段看 , 这是中国近现代化过程中必然会发生的 , 这些知识和范式在中国本没有 , 需要从欧美习来 。 即便在社会学科和人文领域 , 也有许多是我们没有的 , 比如政治学、国际法、国际关系学、社会学、心理学等等 , 乃至笔者所在的历史学界 , 如今从行文写作到注释标准 , 也都是舶来的 。

我们今天提到“开放”二字 , 多数时候想的是邓小平在1978年提出的“开放” 。 其实这一过程从19世纪晚清就开始了 , 如果就数学、几何学、球面三角学、制图学、天文学等等而言的话 , 这个中外交流的进程则要上溯到至晚宋元时期一直到清朝初期即17世纪初 。

此一开放的进程 , 从总体上看 , 是中国融入欧美主导的世界秩序的过程 , 既然如此 , 接受这个秩序的话语也是势所难免 。 但与19世纪中期日本明治维新的做法不同 , 中国的开放从未试图以欧美模式全方位替换本土模式 , 而是采取了张之洞“中体西用”的办法 , 本土文明虽然也遭到过知识精英的质疑和批评 , 但总体而言 , 仍较好地保存了下来 。

今日的中国 , 在很大程度上仍旧走在鸦片战争以来开启的现代化的道路上 , 仅就发展得好的经济而言 , 虽然已是世界第二大经济体 , 但本质上仍属发展中国家 , 用孙中山先生的话来说 , 属于“革命尚未成功 , 同志仍需努力” 。 这也是为什么直至今天 , 我们仍旧需要保持一个开放的大环境 , 仍旧需要与海外教育体制保持相对稳定的、有活力的沟通 。

近些年也颇有另一种声音时常出现 , 认为中国改革开放这些年来丧失的自我的文化太多 , 需要从所谓“儒家文明”或者“国粹”中萃取精华 , 于是纷纷成立名目各异的“儒学”、“国学”研究机构 , 也有以所谓“高等儒学”自命的 , 以期与西学抗衡 , 保守自我文明 。 这种认识 , 说到底和晚清时候那些反对西学传来的声音 , 甚或让留美幼童讲习《圣谕广训》 , 并无本质的不同 。 持此种认识的人言必文化保护 , 实则对国家和民族所面临的严峻挑战和深刻危机缺乏足够的认知 。

这里不是要否定儒学的价值 , 与道家学说、佛学一样 , 儒学是伟大的学问 , 我们不能丢弃 , 我们也没有丢弃 。 本章之所以用很长的篇幅来回顾晚清中国留美幼童的历史 , 不外是要呼吁中国对外交流之门继续敞开 , 就算遇到再大的困难也不能关起门来 , 更不能沉迷于“国学”而两耳不闻窗外事 。 中国现代化实属未竟之业 , 不论现还是可预见的未来 , 我们都需要更多有世界眼光、足以与世界对话的人才 , 而这些人才不是靠沉醉国学就能产生的 。

在他那篇争议性的小文《少点中国历史 , 多了解世界》中 , 复旦大学的唐世平教授有个观点:自说自话自我吹捧 , 并不能给中国带来真正的国际话语权;相反 , 你需要去了解外面的世界 , 关注别人的关注 。 对此 , 我深以为然 。 不过 , 对其“削减中国历史”的方案 , 我并不认同 , 因为一个真正读懂了中国历史的人不会不明白继续开放的道理 。 这其实也是我个人对多年的中美教育经历的一点感受 。

-

作者王元崇 , 系美国特拉华大学历史系副教授 。

- 陈寅恪很赞美漂亮女子的语录,更打击了现代很多人,发人深省!

- 成都市公布第十六批历史建筑保护名录

- 为什么有的网站被秒收录

- 历史是如何写成的③|转抄和引录中的文本流动

- 明天,朴槿惠将创造一项新“纪录”!

- 没有意外了,就在后天,朴槿惠要创造新的历史纪录!

- 语录侦探 | 第四次世界大战会怎么打?

- 记录,重走五指山革命根据地

- 没有照片的年代,乾隆这样记录自己的收藏珍玩

- 中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败②