走遍广德:妙不可言桃山村

提示您,本文原题为 -- 走遍广德:妙不可言桃山村

桃山村在哪?我也不知道怎么回答你 。

是皖南广德南乡与浙江安吉文岱村交界的那个村?那是建平凼;是卢村境内桃花山尾巴上的那个村?那是青乡 。

好吧 , 建平凼+青乡就是桃山村 。 实际上 , 桃山村是个很年轻的村 , 村名是在解放后的1961年才出现的 , 原来仅指青乡村全境 , 2004年撤并行政村 , 建平村也并入桃山村 。 回望历史 , 这两个有缘份的村已经不是第一次抱团了 , 起码也是“二婚” 。 具体是么样一回事 , 听我慢慢跟你讲哦 。

青乡原名青山 , 因青乡坡上汪家屋所在的青螺山而得名 , 建平凼原名呈明堂 , 是村里姚姓大户人家的祠堂 。

尽管桃山村这个名字已经存在六十多年了 , 但村名仍基本只存在于官方的网站、文件中 , 土生土长的家乡人 , 很少会说自己是桃山村的 , 如果说起 , 也要加上一句:“就是广德县海拔最高的行政村” 。

桃山村名的历史不长 , 但村的历史很长 。 山野小村 , 没什么惊天动地的事件和牛逼的人物载入史册 , 正史里当然难以查找到桃山村的历史记录 。 据乾隆五十七年的《广德州志》记载 , 当时广德州有421个“保” , 桃山村那时属于小南乡55保之中的:施坞、青山、呈明堂3个保 。

“保”起源于宋代“都保制” , 到了明代变成“里甲制” , 乡、都、保、里、社是跟村差不太多的单位 , 都是为了政府管理、收税的需要 。 桃山村周边至今还有中保、大洪保等村名存在 , 小余里、施坞里等等也是那时的遗存 。

时间走到中华民国22年10月 , 全县的保甲编组完成 , 那时的桃山村属于笄山乡 , 叫呈青保 , 可能是人丁稀少的原因 , 呈明堂和青山两个保 , 第一次合并到了一个行政建制 , 各取一字为名 。 而施坞里 , 则干脆连名字也没剩下 。 周边的小余里属双溪乡 , 遐嵩岭属柏垫区 , 焦村、耿村属桐汭乡 。 今天看来变化不是一般的大 。

1949年5月 , 广德县人民政府成立 , 全县乡村迎来新一轮整编 , 桃山村所在的笄山乡归卢村区管辖 。 7月 , 在中国存在上千年的保甲制度被废除 , 全县基层建立182个行政村 。 后来的十多年里 , 乡镇一级建制频繁变动 , 县下有区 , 区下一百多个乡 , 从一个侧面反映出“交通基本靠走、通信基本靠吼”的农业社会管理效率的低下 , 比现在信息化时代差太多 。

1961年9月 , 全县有29个人民公社 , 下辖282个生产大队 , 这时桃山村第一次出现 , 当然他是叫桃山大队 , 基本相当于青乡的范围 , 同时还有建平大队 , 两个村是兄弟关系 。 至于为什么不叫青山或青乡大队 , 我没有考证 , 估摸着 , “青山”被咱们这些河南、湖北移民后裔土话讹传成“青乡” , 而“清乡”这个词对中国人民是个痛苦的记忆 , 新中国是不会允许“清乡”同音的村名的 。 桃山村这个村名 , 恰好可以抱上桃花山这个地名大腿 , 形成了“桃州镇-桃山乡-桃山村”的格局 。 也正是考虑到这个传承 , 2004年底 , 在青乡(桃山)与建平自“呈清保”后再一次合并时 , 选择了桃山村作为最后确定的村名 , 从此 , 青乡与建平 , 又从一对好基友变成真夫妻了 。

走遍广德:妙不可言桃山村// //

村如其名 。 不仅建平与青乡缘份妙不可言 , 经常上演聚散两依依 , 与周边其他乡村也有着扯不断的情感 , 似乎傍上桃花山就会时不时交上桃花运 。 好在桃山立场坚定 , 没整出什么桃色新闻 。 但把这些故事整理一下 , 也是很下饭的 。

桃山村规模小 , 地段偏 , 但在全县地理上的位置颇为重要 , 只是咱山里人向来低调 , 不宣传罢了 。 大家知道 , 广德境内有两条大河:桐汭河发源于四合太山 , 无量溪发源于卢村桃花山 。 事实果然是这样吗?不一定 。 按照“河源唯长”的原则 , 确定一条河的源头 , 是看距离而不是看水量 。 溯无量溪往上 , 过了桃花山还有很长的路 , 至少也在荷叶山、青螺山或者施坞里往上的人脑壳岩子 。 而经灵山寺流入桐汭河的建平水系 , 源头在磨盘山、公山或者孝丰垭子上的林场 , 距离不比四合太山那条河短吧 。 想当年专家们为了找到长江的真正源头 , 硬上逆流而上找到了各拉丹冬的姜根迪如冰川、冰斗的融水之处 , 那里只不过是一片小小的沼泽 。 真希望县里专家也来找找这两条河发源在咱们村的哪个浸水凼子 。 咱们县里只有两条大河 , 这个要求应该不算过份 。 也许 , 桃山村就可以正大光明地宣称咱们村是全县“第一高村、两河源头”呢 。

为什么要讲这两条河呢 , 因为桃山与四合的感情纠葛呀 。 桐汭河建平段的水很有特点 , 天下万水朝东 , 咱们村这段河却是朝西而去 。 村里老人留下来这样四句偈语:“南方火出头 , 水从船底漏 。 贫富无三代 , 做官难封侯” 。 “火出头”讲的是村南边的棉花山三峰并立 , 像一团火苗 。 “水从船底漏”讲的就是这条西流之水 。 它往西而去 , 冲出了咱们桃山人引以为傲的灵山景区 , 为四合贡献了一个响水滩瀑布和灵山大峡谷 。 按照流域管理的原则 , 也便于大景区建设 , 桃山村的建平地块 , 应当划到四合乡才是 。 这些议论民间一直都有 , 当然没有见过官方讨论的消息 。 只有那条飞流激湍的大河 , 春天载着满山的桃花瓣 , 向四合暗送秋波 。

走遍广德:妙不可言桃山村// //

桃山村往南走就出省了 , 那是浙江地界的安吉县 , 是“两山理论”的发源地 。 如果我说“两山理论”也发源在广德 , 不知会不会惹上麻烦 。 这话当然只是开个玩笑 , 桃山人特别是建平人都晓得 , 建平与安吉文岱村 , 你中有我 , 我中有你 , 彼此是难舍难分的 。 不说娶妻嫁女走亲戚这些事 , 单单“界石”与“飞地”的故事就很精彩了 。

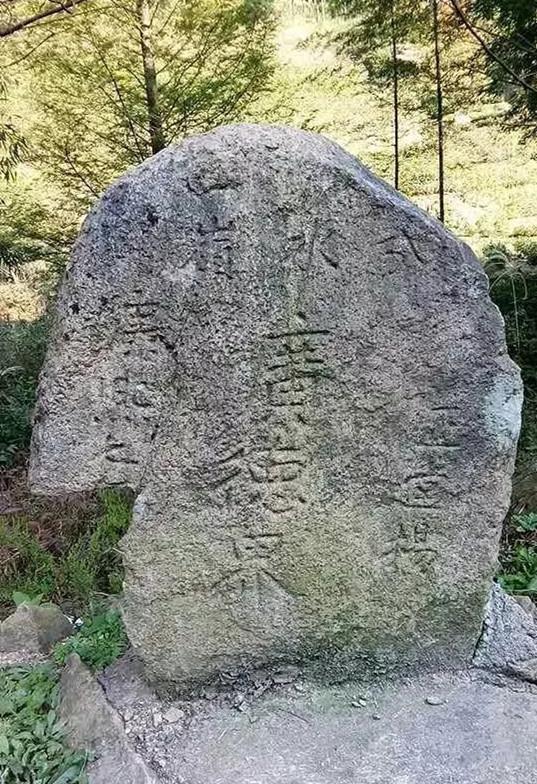

先说界石吧 , 一般两地交界 , 要么以河为界 , 要么以山脊为界 , 建平与安吉文岱村的界石是清朝康熙七年所立 , 这块的界石上面清晰地刻着“分水岭”字样 , 却搞笑地立在半山腰 。 垭子上的那个小村子 , 明明人住在建平这个凼子里 , 户口却是岭那边的安吉的 。

走遍广德:妙不可言桃山村// //

为什么会出现半山为界 , 而且是省界的这种情况 , 历来说法很多 , 桃山村又没个村史村志什么的留下来 , 只能从村民们口口相传的故事里寻找可能的答案 。 据说 , 在清朝康熙后的某年 , 孝丰垭子那个村发生了一件命案 , 报官之后 , 广德官府无法破案 , 怕影响政绩掉了官帽 , 县尉想到了一个笨办法 , 派人在夜里偷偷把界碑从垭子上分水岭往桃山这边移了一里路 , 把命案连同一大片土地都“送”给浙江了 。 还算他有点职业操守 , 知道案发现场是不能破坏的 , 没有把命案物证往文岱沟里丢 。 后来两地一直以碑为界相安无事 , 这块尴尬的界石也成为村民们对外来客人们津津乐道之物 。 最近一次的浙皖两省边界勘定是2001年 , 两省都没有提出异议 , 这块清朝留下的界碑 , 依然作为483公里“浙皖边境线”的一个点存在 。 我觉得它应该进入县级文物的保护名录!以后旅游产业发展了 , 让游客在这里脚踏两省听故事 , 也是一个好创意 。

桃山送给安吉一大片山地 , 吃亏了吗 , 哪能这么说呢 , 咱们是亲戚啊 , 哪天我也送你一块地 。 这对话当然是我脑补的 , 但却是真实发生了 。 60年代 , 为了两地深切的革命情谊 , 安吉敲锣打鼓把一大片毛竹山送给了建平村的阳山边小队 , 阳山边小队又回赠了两亩多的水田 。 这两处山与田都距省界还有一段距离 , 所以是“飞地” 。 进入新世纪才在经济发达地区出现的“飞地经济” , 咱们桃山与安吉在几十年前就有了 。 毛竹值钱的那个年代 , 安吉的那片竹山产出的笋与竹 , 在阳山边人的家庭年收入中 , 占了很重要的一部分 。

广德桃山与安吉文岱之间的良好关系看似平常 , 但实际上是很难得的 , 两地交界之处因为各种利益发生纠纷甚至争斗的情况 , 在临安与宁国和其他地区历史上经常发生 。 咱们两地的交往堪称边界关系的典范 。

走遍广德:妙不可言桃山村// //

桃山往北 , 是柏垫镇的梨山村 。 跟桃山一样 , 梨山也由乡而村 , 降级使用了 。 与桃山交界的村庄 , 还有贞节牌坊、双龙桥等石建筑遗存 , 都有故事 。 原来桃山人往北走的不多 , 去年这个最后一个方向的通村水泥路修通之后 , 桃山特别是建平人走这条路去县城的距离更近了 , 桃山与梨山的来往也密切起来 。

说了半天 , 听起来桃山有点三心二意 , 到处留情 。 那可是冤枉了桃山人 。 桃山人是坚定的卢村粉丝 , 怎么可能移情别恋呢 。 桃山连接外部的第一条砂石路、水泥路都是奔着卢村去的 。 想当年 , 为了修通连接建平到青乡的公路 , 建平人可是全村出动呢 。

走遍广德:妙不可言桃山村// //

家乡人的性格像棉花山一样沉稳踏实 , 也像响水滩一样开朗幽默 , 淳朴、乐观、积极……;既紧跟时代发展 , 一路追梦向前奔跑 , 又固守着山里人那份浓浓的乡情、土味 , 甚至迷信 。 外乡人很难准确描述他接触过的桃山人的性格 , 就像低处看高山 , 经常是云遮雾罩看不清 。

山里人也有着铁与血、泪与火 。 几根穷骨 , 一身硬气 。

吃饱饭曾是桃山人世代的梦想 , 为了填饱肚皮 , 桃山人把有水源、能利用的山坡都开垦成了梯田 , 早超过了现在对丘陵缓坡利用的坡度不超过25度、海拔不超过250米的限制 。 虽然是这样勤劳 , 瘠薄的山田并不能让人吃饱 , 青黄不接、灾荒年月 , 桃山人只能对着大山想办法 。 桃山人挖过葛根、采过竹米 , 烧饭砍柴让满山的树木连树兜子也被刨起 , 只剩下一片片生命力更顽强的芭茅草和水竹棵子 。 家家户户还有一个供粮本 , 要走十几里路去唐流村的乡粮站挑回返销的粗糙的玉米、硬梆梆的早稻米接续度日 。 这样的日子一直持续到八十年代后期 , 改革开放后杂交稻推广几年后才停止 。

以前村里孩子求学 , 基本都要到十几里外 , 刮风下雨 , 来去匆匆 , 练就一双快腿 。 外村人一看就知道这些孩子是桃山村的 , 特别是建平凼的 。 为啥?回家从中保村往上 , 就要撅着屁股爬坡 , 人人练就了一付标志性的“翘臀” 。

随着时代发展 , 这些苦日子都成了过去 。 如今 , 桃山东西南北四路通 , 私家车也成寻常事 。 曾经壮观的梯田 , 被退耕还林种上了竹木 , 少了一份绿满山原白满坡的景致 , 多了一份回报自然的安宁 。 长满茅草的荒山被重新绿化 , 山间泉水丰盈 , 以前常有的旱灾再也不会出现了 。 想上好学的孩子上学路虽然更远 , 但都能汽车接送 , 想拥有“翘臀” , 还是去健身房练深蹲吧 。

走遍广德:妙不可言桃山村// //

山高皇帝远 , 打架没人管 。

动荡的年代 , 桃山村经历了太平天国“红毛”跑反的战乱 , 受到了四合太山“五龙聚义”农民起义的波及 , 棉花山上响起过王金林创立皖南红军独立团的枪声 , 村里山间至今还长眠着数位新四军战士的忠魂 , 村道上回响着解放战争中渡江战役打响后谭震林部队由皖入浙解放孝丰、杭州的足音 。

桃山特别是建平的地势 , 四面低 , 中间高 。 几个方向来桃山都要经过几里长长的上坡山路 。 想想看 , 几里长路 , 荒山野岭 , 没有人烟 , 树柯拉子遮天蔽日 , 这画面最容易出现什么?

走遍广德:妙不可言桃山村// //

对 , 土匪 。 这曾经是桃山村历史上一些村民干过的“兼职” 。

今天 , 如果你问村里的老人 , 他们大概会给你讲解放前阳山边一位外号叫殷麻子的人的传奇武功 , 我爷爷就讲起过 , 亲眼所见他耍单刀、舞流星 。 有一次村民住的茅草屋起火 , 殷麻子手持一根齐眉棍在地上一点 , 人就上了草房 , 三下两下用棍子把着火的草挑了下来 。 当然 , 草房比现在的房子要矮一些吧 。

我爷爷没说殷麻子是不是土匪 , 但村民确实有人干过土匪 , 虽然是生活所迫 , 讲起来也是“绿林好汉” , 但毕竟不算光彩 , 所以曾经干过这些“买卖”的老人们也没人愿意在后人面前提及 , 渐渐地大家都不知道了 。

回想一下 , 青乡沟、大洼、灵山寺 , 北岭 , 那时都建有凉亭 , 一方面是方便走远路的人歇息 , 一方面就是为了大家在那里凑个伴 , 结伙同行壮胆 , 防止被人抢劫 。 现在生活条件好了 , 交通条件也改善了 , 当然没人再去做违法的事 。 那些历史上真实发生过的事 , 在打上时代的烙印之后 , 被封印在苍茫的群山之中 , 化为竹海松涛 , 萦绕不息 。

文章来源:广论||图文:涧底青松||本文由原创作者授权发布

走遍广德:妙不可言桃山村// //

- 广德新杭镇近代温州移民的一段记忆

- 广德县甘溪村民俗文化探寻(二)

- 走遍广德:锁山桥的传说

- 广德市将进京参展的几件文物有什么价值?

- 晚清广德的“寿萱斋”大药房

- 广德境内知名大桥哪座岁数最大?

- 广德中学风风雨雨五百年,其始祖曾经掌管翰林院!

- 记住:广德,不仅仅是一个地名

- 杨根思在广德桃花山首立战功,不容置疑

- 广德人沈虚中用计气死大奸臣秦桧