《北京风俗图谱》 穿过民国北京街头

提示您,本文原题为 -- 《北京风俗图谱》 穿过民国北京街头

《北京风俗图谱》 穿过民国北京街头// //

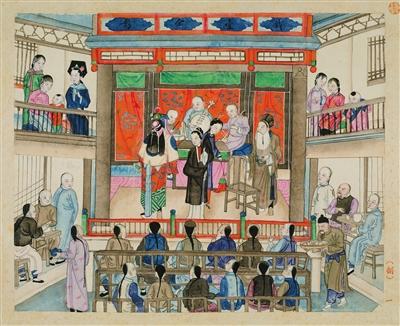

《北京风俗图谱》插图《元宵灯市》《戏台全景》《接神爆竹》 。

《北京风俗图谱》 穿过民国北京街头// //

《北京风俗图谱》 穿过民国北京街头// //

《北京风俗图谱》 穿过民国北京街头// //

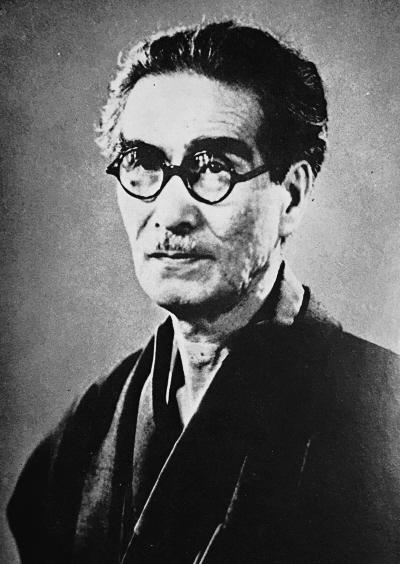

青木正儿(1887-1964)

日本汉学界京都学派的领袖之一 , 历任东北大学、京都大学、山口大学教授 , 著有《中国近世戏曲史》《中国文学概说》《中国文学思想史》《中华名物考》等作品 。

《北京风俗图谱》 穿过民国北京街头// //

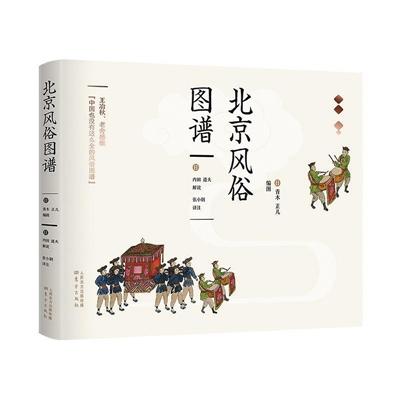

《北京风俗图谱》

编图:(日)青木正儿

解说:内田道夫

译者:张小钢

版本:东方出版社

2019年11月

【编者按】

青木正儿(1887-1964)是日本著名汉学家 , 他一生三次访问中国 , 与鲁迅、胡适、周作人等人有过直接交往 , 对中国的戏曲、文学、名物皆有专深研究 。 他的著作被大量翻译至中国 , 但他于早年访华时策划编图的《北京风俗图谱》 , 却一直无缘与中国读者相见 。 此书用百余幅精美画作和详尽解说 , 还原民国初年北京的日常生活和风俗样貌 。

上世纪60年代 , 中国文物博物馆研究所所长王冶秋和作家老舍访日时曾感慨 , “中国也没有这么全的风俗图谱 。 ”近期 , 此书被引进中文版 , 不禁勾起我们心头对传统和故乡最柔软的那份情感 。 作家苏枕书对此书的出版历程和内容特色做了饶富趣味的钩沉稽考 。

青木正儿对中国文化的迷恋

清末以来 , 中日两国交流日益密切 , 不仅许多中国人纷纷东渡 , 也有越来越多的日本人怀抱各自的目的与关心来到中国 , 或探访从前只在纸上神游的禹域旧迹 , 或搜集凋敝旧帝国零散而尚未被重视的古物 , 或展开各种生意 。 到1920年代 , 已有相当多的日本学生留学北京 , 青木正儿以日本文部省在外研究员身份抵达北京 , 是在1925年初夏 。

青木正儿是日本著名的中国文学研究者 , 字君雅 , 别号迷阳 。 1908年考入京都帝国大学支那文学科 , 是狩野直喜、铃木虎雄、内藤湖南等人的弟子 。 他热爱中国传统文化 , 于戏曲、名物学、中国画等方面的研究尤为精深 , 一生著述丰富 。 1925年 , 他已任职于日本东北帝国大学法文学部中国文学专业 , 与同校中国哲学专业的武内义雄、东洋史学的冈崎文夫 , 同为东北大学中国学研究的第一代学者 , 呈三足鼎立之势 。 而他们三人也都是当年京都帝国大学中国学专业出身 , 彼此还是年龄相仿的师兄弟关系 。

1922年的春夏之间 , 青木已来过一次中国 , 游历了他一直向往的江南地域 , 其时的感怀文章在若干年后结集出版成《江南春》一书 , 是他的代表作之一 。 此番他在北京访学的一年 , 也充满兴味 。

在游山、买书、听戏等乐趣之外 , 青木正儿还对北京的风俗尤为留心 。 早在他大学时代 , 便已认识到“为了加深所攻专业中国文学的理解 , 有必要知道中华的风俗” , 那时他常常在研究室翻阅上海出版的《点石斋画报》 , 也曾买过《清俗纪闻》 , “因为其中对清朝风俗有详细的说明” 。 征引古代绘图以考证古代风俗、器物的方法 , 是青木从江户时代山东京传《骨董集》、柳亭种彦《还魂纸料》、喜多村信节《瓦砾杂考》《筠庭杂考》等书中得到的启发 , “我觉得研究中华风俗也应该借鉴和学习这种方法” 。

起先 , 他试图从明版书中寻找符合要求的插画 , 却发现符合自己要求的资料很难找到 , 因为“在中华风俗画盛于明代 , 但明版书籍稀少 , 进入清代后 , 随着文人画的流行 , 风俗画被轻视而未能流行 。 总之 , 这方面的资料很缺乏 , 运用这种方法进行研究也就很不容易” 。 不过 , 他认为中国古代的文化还活在民间 , “如果留心观察 , 也许会有有趣的意外发现 , 总之 , 先得请人绘制一套风俗图 。 于是 , 我决定向大学申请若干费用 , 以《北京风俗图谱》为题 , 分岁时、礼俗、宫室、服饰、器用、市井、娱乐等七个细目 , 物色画工绘制” 。 尽管不完全符合他心意 , 最终还是完成了一百多幅彩图 。 这便是今日我们见到的《北京风俗图谱》 , 定稿后的细目“凡八门:曰岁时、曰礼俗、曰居处、曰服饰、曰器用、曰市井、曰游乐、曰伎艺 , 共一百一十七图 , 装为八帙”(青木正儿识语) , 一直藏于东北大学附属图书馆 。

图谱在中日之间的游历

在1920年代 , 照相技术已很发达 , 此前已有诸如传教士、采访人员、学者等不少外国人留下有关中国的影像记录 。 幕末至明治初年 , 日本早有照相技术的滥觞 , 远赴欧美学习摄影技术者亦不在少数 , 为何青木正儿依然选择图绘这样传统的记录方式?原因约有如下几条:

首先 , 出身于汉方医师之家的青木正儿 , 从小就受到传统汉学教育 , 少年时即嗜好中国画 , 尤爱金农、石涛、徐渭、陈洪绶 , 自己也雅好丹青 , 留有不少画作 。

其次 , 日本自古流行风俗绘 , 譬如大和绘 , 便是与和歌文学一起发展的艺术样式 。 有关一年十二月风景与习俗的变化 , 便是大和绘的母题 。 无论公卿贵族还是镰仓以来发展起来的武士阶层 , 均热衷这类绘画 。 高雅的贵族风俗绘是贵族矜傲的资本 , 也是贵族基础教育的教材;有关庶民和市井的风俗绘既是贵族想象中的民间风情 , 也是民间绘师钟爱的写实题材 。 可以说 , 青木正儿选择图绘记录风俗 , 既出于他在中国画方面的修养 , 也因日本传统风俗绘的影响 。

再者 , 青木其实曾在北京街头拍摄过不少望子(店铺幌子)的照片 , 但他对自己的摄影技术很不放心 , 这才选择延请绘师记录 。 他请到的绘师刘延年生平已难查考 , 似乎是当时北京很普通的画工 , 算不上画家 。 青木正儿原想为此谱添加一些说明文字 , 以助名物、风俗研究 。 但自1938年起 , 他就调到京都大学工作 , 图谱则留在东北大学 , 不方便借出 , 这项研究便也搁浅 。 随后 , 《北京风俗图谱》沉睡多年 。

1963年8月31日至9月18日 , 为促进中日邦交 , 中国政府应日本政府之请 , 在东京举办了永乐宫壁画摹本及建筑模型展览 。 中国文物博物馆研究所所长王冶秋随之访日 , 公务之余 , 也去了仙台 , 并见到了这部图谱 , 非常感慨 , 希望此谱能早日影印出版 。 当时 , 平凡社已打算将之收入“东洋文库” , 并请中国文学专业出身的内田道夫(1916-2000)撰写解说 。 平凡社最初也想影印彩图 , 但考虑到成本 , 终于还是暂以黑白版面世 , 这便是1964年平凡社出版的两卷本《北京风俗图谱》 。

已入暮年的青木正儿欣然为此书作序 , “此图谱系大正末年 , 余于北京留学中起草 , 制定目录 , 命当地画工绘制而得……光阴荏苒 , 结果余转任京都大学 , 图谱底本徒劳搁置于东北大学图书馆内 。 然而近日幸得东北大学教授内田道夫博士珍惜此谱 , 业余执笔著作图说 , 又有平凡社将之与图谱一并刊行 , 诚为无比欣悦可感之事”云云 。 就在作序的这一年12月2日 , 青木正儿在同志社授课后离开教室 , 突然栽倒 , 猝然辞世 。

至1982年 , 平凡社版的《北京风俗图谱》已加印90次 , 著名红学家邓云乡曾获日本友人赠寄此书 , 他如获至宝 , 称“用放大镜观察 , 人物神态均极生动 。 大门大梁及门神彩画 , 放大观察 , 层次分明 , 笔触工细 。 在放大镜下:旭日芝兰新甲第 , 春风棠棣旧家声 , 比芝麻还小的春联上的字清晰可辨 。 ”

而在1986年6月 , 平凡社终以彩印横十六开本出版此谱 。 已至古稀之年的内田道夫在后记里回忆 , 1964年 , 中国作家代表团曾至仙台 , 访问东北大学 , 他赠送了刚出版的东洋文库本《北京风俗图谱》 。 据说担任团长的老舍翻阅此谱 , 非常高兴 , 回顾往事 , 内田有无限感慨 。

彩色版图谱还请中国史学者寺田隆信作解说 , “《图谱》完成后至今 , 已至第六十一年 。 其间北京经历了沧桑巨变 。 屡经动荡 , 政治方面亦屡屡更换主人公 。 因而于风俗、生活样式方面亦有极大影响” , “但历史与传统中培养的风俗 , 并不会这样简单地消失 。 稍加注意及观察 , 会很意外地发现 , 旧风俗依然存留” 。 寺田以历史学者的眼光摭拾文献 , 与图谱所绘情形一一对照、解释 , 又介绍自己1981年10月至次年7月在北京的种种见闻 。 那是复苏中的北京 , 是许多日本学者念念不忘的、新鲜又质朴的北京 。

真实再现晚清民国北京风貌

回想2009年冬末至次年初春 , 我刚来京都不久 , 其时大考方毕 , 百无聊赖等待结果之际 , 整日在大学附属图书馆地下书库消磨 , 将李家瑞所编《北平风俗类徵》仔细翻了一遍 , 以遣年轻人泛滥的愁绪 。 而作为参考一起翻阅的 , 便是平凡社彩图本《北京风俗图谱》 。 彼时已听说国内有出版社要引进此谱 , 一直期待 。 今岁欣闻东方出版社终于推出这部彩图版《北京风俗图谱》 , 承担全文译注工的是多年以来于青木正儿研究成果尤多的张小钢先生 。 卷首有扬之水先生序文 , 书末另附与此谱经费、入藏东北大学经过相关的史料 , 内容较平凡社彩图本更为丰富 。

扬之水先生在序中为我们阐明此谱的学术价值及相关研究方法 , 图谱中记录的名物、风俗 , 皆可与文字记录、实物等寻得对照 。 “想必每个人都可以从这里看到自己喜欢的部分 , 或发现久在寻觅的风土人情 , 收获故事 , 丰富知见 。 ”此谱画工虽不算技艺精妙 , 但描画风俗人情无不细致写实 。 如汉女之纤足、旗女之高底、童儿之额发、男子之烟杆、七月半之河灯、中秋拜月时所供的月光马儿与鸡冠花、妆台陈设、厨房器具、儿童玩具、店铺招牌 , 又如隆福寺庙会、夜市小摊、妇人儿童买花儿……都是可贵的图像资料 。

近年 , 日本京都大学人文科学研究所公开了华北交通株式会社留下的照片档案 , 当中有大量关于旧京风俗的记录 , 亦可与此谱对照参看 。 譬如有一张《中元节 荷花 于东岳天齐庙》 , 注曰“叶之中有洋蜡” , 照片当中有许多长梗的莲叶灯 , 当中的儿童擎起一盏 , 可与图谱《中元莲灯》一幅互观 。 又譬如照片档案中有一张《中秋节》 , 其中的“月光马儿”正可与图谱中“仲秋拜月”一幅所绘月光马儿对照 。 凡此种种图谱与传世写真可呼应、参照之处 , 俯拾皆是 。

此外 , 有意思的是 , 图谱中旗人女子的装束往往让人觉得还在清末 , 而有些图画中也有穿长衫、戴眼镜的女子和穿倒八字袖袄裙的女子 。 过去曾怀疑是否画工有所挪移、创作 , 而比照同时期的照片资料 , 譬如甘博(Sidney David Gamble)镜头下民国时期的北京 , 的确能见到梳燕尾、高高戴着两把头的旗人女子 , 也有梳爱司头、穿袄子与褶裙的女子 , 以及梳刘海、穿长衫、戴眼镜、双手相拢、搭着大围巾的女子 。 这些都是服饰史研究者可资依凭的宝贵资料 。

她们虽处于同一时空 , 所着衣饰却因她们各自的出身、背景、族群而呈现出不同时代交错叠加的风景 。 这也为我们提供了理解过去“风俗”的新感受 , 即旧俗不会集体消失、干脆整齐地被新一种风气取代 , 历史断面的情形往往混杂了新旧各种面影 。 同理 , 一种思想、风潮也是如此 , 即便再流行 , 也不会完全充满某个时空 , 必然留有其他异色空间或空隙 。

精美的彩色图绘之外 , 东方出版社本图谱另一大特色是详尽周到的注文 。 内田道夫毕业于东京大学文学部支那文学科 , 曾在中国留学两年 , 于唐代小说研究最精 , 1950年赴东北大学文学部工作 。 他为图谱撰写的解说博考文献 , 言必有徵 , “将中国的风俗 , 重点放在与文化和历史的关系中加以考察” 。 值得一提的是卷末所附参考文献 , 不仅可窥日本中国文学研究者的知识谱系 , 也是我们更进一步了解旧日北京的线索 。 同时 , 解说中亦有不少关乎中日风俗对比的内容 , 这在当初面向日本读者时自然是为唤起他们的亲切感 , 但对于我们中国读者而言 , 则往往是可爱的新知 。

譬如 , 讲解元宵灯市时提及长崎的龙灯 , 讲解喇嘛打鬼时提及日本“撒豆驱鬼”的节分祭 , 讲解七夕时提及大伴家持的“情人相会鹊桥上 , 洒满盐如霜”之句 , 讲解馄饨、包子时 , 也对日本面食的历史及流变有详细介绍……无不令人兴致盎然 , 可启发我们比较中日风俗、文化的思考 。 此谱从诞生至回到中国 , 已经历近百年光阴 。 这其间北京风俗变化之剧自不待言 , 而此图谱保留的中日两国不同时代研究者有关中国及北京的记录与感想也尤为可贵 。 风俗随时间的流动而消逝、变形并有新的创造 , 与风俗有关的学问也相应起伏兴衰 。

以上世纪末台湾新史学界提出的观点来看 , 历史不仅有骨骼而且有血肉 , 传统历史研究重视政治、经济、外交、军事等方面 , 而对人民的生活、礼俗、信仰与心态等“血肉”部分有缺少之感 , 因此史学研究当由“骨骼”进而增益“血肉”(杜正胜《什么是新社会史》) 。 风俗无疑属于“血肉” , 《北京风俗图谱》恰好帮助我们找回旧京丰盈的“血肉” , 使我们印象中模糊的旧京风俗逐渐显影、清晰 。

当然 , 这部图谱还是考察青木正儿学术思想不可或缺的素材 , 是理解日本中国学研究之历史变迁的重要资料 。 我们今天见到此谱的新鲜感 , 或许正可与昔日于北京街头散步的青木正儿相通 。

□撰文/苏枕书(作家)

- 《圣斗士星矢》重病的伊利亚斯为什么还能对冥斗士产生重大威胁?

- 刘先银悟《论语》中国文明古国离不开一个人,孔子都很佩服他

- 部编版八年级《历史》下册电子课本(高清版),寒假预习必备!

- 【电子课本】部编版七年级《历史》下册电子课本(高清版),寒假预习必备!

- 《圣斗士星矢》史昂也触摸到女神之血,为什么寿命没有延长?

- 视频//【雪石朗诵】刘辉《我是曹操》

- 视频//【雪石朗诵】刘晖《我是曹操》

- 徐绍基《广种桕树兴利除害条陈》杂论

- 一部颂扬两代人献身抗痨事业的纪实文学《奇医神药》(连载六)

- 说说《水浒传》中的婚俗文化:娶妻、纳妾、休妻