德国 罪与罚

提示您,本文原题为 -- 德国 罪与罚

|

德国 罪与罚// // |

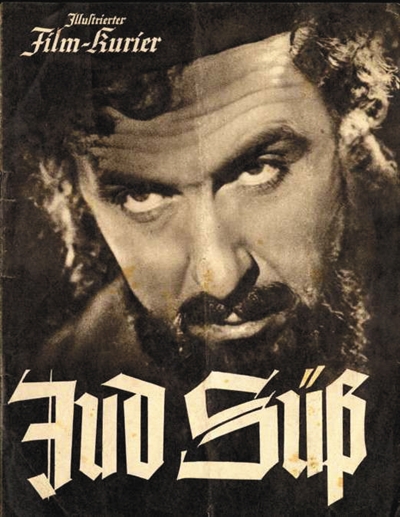

戈培尔亲自监制的仇犹影片《犹太人苏斯》(1940) 。

|

德国 罪与罚// // |

|

德国 罪与罚// // |

|

德国 罪与罚// // |

|

德国 罪与罚// // |

纳粹德国希特勒青年团宣传画与真实的青年团成员 。

|

德国 罪与罚// // |

1939年 , 希特勒青年团 。

|

德国 罪与罚// // |

《揭秘第三帝国》

作者:理查德·埃文斯

译者:蒋莉华/王彦兴

版本:中国民主法制出版社

2013年11月

“倒霉蛋”这顶滑稽帽子 , 戴在亚历山大·莱尔内特-霍勒尼亚头上 , 可谓再合适不过 。 1939年9月1日二战爆发的那天 , 这名士兵就站在入侵波兰大军的头一排 , 第二天就成功地挂了彩 , 手被枪打伤了 , 伤势的严重程度恰到好处地让他在军医院舒适的床上度过了整场战争 。 等他出院时 , 德军早已高奏凯歌了 。 但他毕竟上过战场 , 为祖国冲锋陷阵 , 算是为国负伤 , 于是 , 他被安排到报酬优渥的军队电影处就职 。

迄今为止 , 霍勒尼亚的幸或不幸尚未定调 。 不过接下来他做出的决定却给他的命运来了一次过山车般的戏剧性转折 。 尽管他参加战斗的时间满打满算也就24个小时 , 但也足够他写本关于波兰战役的小说了 。 于是 , 1940年2月15日 , 一本名为《蓝色时刻》的小说新鲜出炉 。 内容恰逢热点 , 装帧精美优良 , 更重要的是因为他本人是备受尊敬的战场负伤英雄 , 加之又在军队任职 , 所以出版得相当顺利 , 丝毫未受审查干扰 。

书卖得不错 , 让霍勒尼亚动了再版的脑筋 , 但再版时他却自作主张把书名换成了《白羊座的火星》 , 一次就刊印了一万五千册 。 但恰恰因为更换书名这一小小的举动 , 引起了“国民宣传教育部”的关注 , 不得不进行全书审查 。

霍勒尼亚的倒运也由此开始 。 审查官发现这本书竟然是条漏网大鱼 。 霍勒尼亚在书中记录的战争开端是这样的:面对我军威武之师神兵天降 , 波兰人“一枪都没发射” 。 这描述太过真实了 , 真实到跟国家官方宣传的真相完全相悖的地步 , 根据官方说法 , 是波兰人首先挑衅 , 破坏和平 , 我军不得已才被迫还击 。 元首在9月1日国会上的演讲不是清清楚楚吗?“昨天夜间 , 波兰正规军已经向我们的领土发起了第一次进攻 。 我们已于清晨五点四十五分起开始还击 , 我们将以炸弹来回敬炸弹”——难道元首在撒谎吗?

元首当然不可能撒谎 , 那么“撒谎”的就只能是霍勒尼亚 。 这样一本在战争发动者是谁这一关键问题上都不符合官方“正确”的书 , 当然要被全部禁止 。 于是 , 印好的一万五千册《白羊座的火星》被全部运回出版社 , 封存于地下室 。 至于霍勒尼亚本人 , 侥幸因为他是战斗英雄的缘故而逃过一劫 , 否则 , 他也会跟其他被查禁作品的作者一样 , 消失在某个不见天日的地方 。

在今天看来 , 霍勒尼亚出书被禁的遭遇 , 不过是纳粹德国成千上万因表达真实想法而遭遇不幸的例子中最微不足道的一个 。 它当然可以被视为非常年代的一个黑色幽默 。 但从另一个角度来看 , 纳粹千方百计遮盖自己作为战争发动者的行为 , 本身就是一种反讽:即使是在这位头号战争狂的眼中 , 发动战争也是一件见不得人的罪行 , 尽管肯定不情不愿 , 但他也不得不咬牙切齿地认同“和平好 , 战争坏”这一举世公认的普世道德观 。 战争发动者的罪行 , 甚至比战争本身更严重 , 更让人避之不及 。

洗脱发动战争罪名 , 同时又能享受发动战争快感的方法只有一个 , 那就是把自己打扮成战争的受害者 。

受害

扭曲的真相“华沙扬言将轰炸但泽——极端疯狂的波兰人发动了难以置信的挑衅!”

“波兰完全陷于骚乱之中——日耳曼人家庭在逃亡——波兰军队推进到德国国境边缘!”

“这样玩火行为太过分了——三架德国客机受到波兰人射击——走廊地带许多日耳曼人农舍成为一片火海!”

“波兰全境均处于战争狂热中!一百五十万人已经动员!军队源源运往边境!上西里西亚陷入混乱!”

这些报道全部来自驻柏林的美国采访人员威廉·夏伊勒 , 在德国入侵波兰前夕搜集的德国报纸的报道 。 从《柏林日报》到《领袖日报》再到《人民观察家报》乃至《12点报》 。 清一色都将波兰描述为好战暴徒 , 不断狂热挑衅 。 而德国自己则是面对威胁 , 一再追求和平解决 。

在夏伊勒看来 , 这些报道当然都是在颠倒黑白 。 它们虽然报刊名字各个不同 , 报道内容各有差别 , 但它们喊出的声音却都来自于同一个喉咙 。 自1933年10月纳粹出台了《编辑法》 , 德国所有的报纸就全部落入纳粹党的掌控之下 。 按照编辑法的官方解释 , 编辑的职责就是“国家的喉舌 , 需要他去完成国家交给的重要任务” 。 法律要求每位报纸编辑必须对报刊上印出的每一个字负责 。 新闻报道从此变得死水一潭 , 就连戈培尔自己也私下承认:“任何心中还存有一点点荣誉感的人今后都会小心翼翼 , 别干采访人员这一行 。 ”

当夏伊勒语带讥讽地将德国报纸刊出的报道斥为弥天大谎时 , 他绝对想不到德国同行们承受的压力有多大 。 因为搞不清楚元首是否决定进攻波兰 , 所有的报道都面临两难抉择:如果元首发动战争 , 那么是对前面大肆渲染的波兰暴徒的挑衅行为的有力回击 , 顺理成章;但如果元首放弃战争 , 那么就意味着服软 , 这肯定会大大损害国家和元首的形象 。 所以每一篇报道 , 采访人员和编辑都要绞尽脑汁 , 把两种可能性都包含进去 , 既要恰到好处地塑造波兰的暴徒形象 , 激起公愤;又要让民众觉得元首寻求和平谈判解决 , 乃是不计小过 , 宽宏大量 。 1939年8月底新闻局发布的第674号指示特别具有代表性:“在下一期里 , 肯定会有一篇押题文章 , 放在尽可能显要的位置 , 将要讨论的是元首的决定 。 不管是什么决定 , 对德国来说都是唯一正确的决定 。 ”

问题在于 , 这些明显编造的新闻 , 读者会相信吗?戈培尔的名言虽然是“谎言重复一千遍就是真理” 。 但如果真的执行起来 , 谎言重复一千遍就只能让人感官疲劳 。 任何千篇一律的信息轰炸带来的只有反感 , 而且人们的好奇心会不由自主去捕捉与众不同的信息 。 夏伊勒发现 , 为了避免那些好奇的眼睛和耳朵 , 德国在信息交流上选择与世隔绝 。 国外的媒体报道“不是在国内禁止销售 , 就是把数量限制到极为有限的几份 。 懂英文和法文的德国人偶然可以弄到几份伦敦和巴黎的报纸 , 不过读到的人却很少” 。

与官方口径不同的信息源 , 就被这种简单粗暴的禁绝手段掐断了 。 德国民众唯一能够得到的信息 , 就只有来自官方操控下的报刊媒体宣传的波兰暴徒不断挑衅的信息 。 这是他们唯一能选择相信的“真相” , 别无其他 。 在对波兰开战以前 , 纳粹针对国内民众展开的这场颠倒黑白的舆论战就已经大获全胜 。

从某种程度上说 , 这种将敌人塑造成挑衅暴徒 , 将自己塑造成受害者的报道 , 也符合德国民众的心理预期 。 从一战结束 , 被迫接受了《凡尔赛和约》严厉处罚的德国人就认定自己是受害者 。 许多德国人都在质疑所谓的“战败” 。 许多返乡老兵带回的消息更为这种质疑火上浇油 。 一位名叫赫尔贝尔特·里希特的返乡老兵就回忆道:“我们一点儿也不感觉被打败了 , 前线部队不认为自己被打败了 。 而且我们非常想知道为什么休战会来得这么快 , 也想知道为什么必须在那么匆忙的状况下撤出阵地 。 我们还站在敌人的领土上 , 这一切实在太奇怪了 。 我们很愤怒 , 因为我们并未感到力量已经消耗殆尽 。 ”

质疑需要一个明晰的答案 , 愤怒需要一个发泄的对象 。 而希特勒的纳粹党恰恰就提供了这两个民众最迫切的需要 。 答案和发泄对象被合并为一个 , 那就是谋害这个国家的敌人 。 是在背后捅刀子的社会主义者 , 是榨取国家财富并用肮脏血统污染高尚日耳曼种族的犹太人 , 是在凡尔赛和会上合谋惩罚德国的英法两国代表的西方势力 , 是趁德国战败趁火打劫侵夺领土的捷克斯洛伐克和波兰等国 。

这些国家的敌人虽然林林总总 , 但在纳粹的宣传中却可以互相融通——英法两国的西方势力是被犹太人操控 , 以苏联为代表的共产主义势力是犹太人炮制的国际阴谋的大本营 , 波兰的斯拉夫人种也是仅次于犹太人的亚人种 , 并且血统已经被犹太人玷污 。 换言之 , 反犹主义是所有国家敌人的本质 , 而它又可以根据需要拆解成形形色色的帽子 , 扣到遍布国内外的各个敌人头上 。

从国内到国际 , 处处都是敌人 , 个个都企图侵害德意志国家的领土、伤害德意志人民的生命、腐蚀德意志种族的血统 。 德意志是毫无疑问的受害者 。 德国人还诸这些受害者的 , 只有仇恨 。

仇恨

规训的头脑

在德国小城弗伦斯堡 , 格哈特·M是一名年轻的消防员;而在波兰瓦尔塔河畔战事前线 , 他是一名纵火犯 。 他和他的部队亲手点燃了一座波兰人的农舍 。 农舍燃烧起来时 , 里面还有一名波兰妇女:

“我们不让她出来 , 这真残酷……她的惨叫声很长时间一直回响在我的耳朵里 。 ”格哈特在日记中记述了自己亲手制造的这一惨剧 , “燃烧的房屋 , 哭泣的妇女 , 号啕的孩子 , 看到这些真让人绝望” 。 但他仍然在日记中提醒自己:“波兰人这是自作自受 。 ”

仇恨消灭了人性的怜悯 , 也消除了内心的负罪感 。 可以说 , 仇恨是治疗屠杀恐惧症、泯灭人性的灵丹妙药 。 纳粹正是炮制这种仇恨妙药的个中高手 。 制造仇恨的方法 , 就是将对方渲染为犯下更暴虐、更残忍罪行的非人兽类 。

对格哈特这些进军波兰的士兵来说 , 仇恨原料就是波兰人对波兰境内德裔民众的屠杀 。 1939年9月3日 , 后撤的波兰军队在比得哥什 , 遭到隐藏在当地德裔人中的狙击手的袭击 。 因败仗恼怒的波兰军队出于报复 , 处决了大致三百名德裔 。 尽管事后德国人以牙还牙 , 在进城后又屠杀了数百名波兰人泄愤 , 但希特勒却抓住机会 , 把波兰人对德裔的报复性处决渲染为“血腥星期日” , 声称这是骇人的暴行 , 并且又杜撰出波兰德裔长期受到恐怖虐杀的谣言:

“我有义务谈及数十万德国人的命运 , 自3月起 , 他们一直经受着骇人的恐怖 。 即使到今天 , 他们当中有多少人被送往何方 , 我们仍不得而知 。 过去数百万德国人聚集之地 , 如今杳无人烟 , 他们都已被杀害 。 在其他地方 , 妇女遭到强暴 , 少女和儿童被玷污后遇害 。 ”

戈培尔最初估计在战争中遇害的德裔为5800人 , 但在希特勒的授意下 , 遇害人数后面直接加了个零 , 变成5.8万人 , 其中1.5万人“已经确认遇害” 。 在官方宣传的推动下 , 民间传言更甚 。 德国少女团官员梅里塔·马诗曼在波兰听闻的传言是 , 光在比得哥什的“血腥星期日”被杀害的德裔就高达6万人 。

纳粹投放的仇恨妙药可谓“点铁成金” , 恰到好处地将德国士兵对波兰人的侵略杀戮粉饰为正义之举 。 而种族主义非人化的说辞 , 又摘掉了德国士兵心头最后一根良知的倒刺 。 在纳粹的种族主义宣传中 , 波兰人被贬斥为“披着日耳曼皮囊的肮脏杂种” , 是“人皮野兽” , 根本不配作为人类看待 。 波兰沦陷后 , 党卫军头领希姆莱的副官鲁道夫·冯·阿芬斯立本亲自到波兰负责组建德意志自卫民兵 , 他对这些民兵说:“现在 , 你们是这里的优等种族……不要软弱 , 要残忍 。 ”在这一命令的指导下 , 整个波兰成为了一座屠宰场 , 仅从10月12日到11月11日 , 在克拉默地区 , 就有2000名波兰男女儿童遭到杀害 。 上万名波兰人和犹太人被德意志民兵押到库亚维-波美拉尼亚地区的姆尼谢克村 , 在碎石坑边被集体射杀 。

对纳粹统治者来说 , 这正是他们想要的结果 。 对波兰人的集体屠杀和迫害 , 为他们计划的殖民政策提供了大量可供拓殖的土地和可供征收的财产 。 一如他们在国内发动的针对犹太人的迫害一样 。 而正是对后者的长期而持续的迫害中 , 让他们发现仇恨是可以培养出来的 。

很少有哪个政权把培养仇恨的方式 , 像纳粹这样打造成一门堪比德意志高端机械的精细产业 。 从学校教育到报刊广播 , 从宣传海报到影视作品 , 仇恨培养几乎充斥了社会的方方面面 。 纳粹深知培养仇恨要从幼儿抓起 。 在纳粹德国 , 最流行的一本插图童书是《毒蘑菇》 , 通过艳丽丰富的插图 , 教导牙牙学语的孩子们 , 如何分辨出邪恶丑陋的犹太人和高尚伟岸的日耳曼人 。 当孩子们进入一年级时 , 发给他们的初级课本的封面上 , 就印着一幅仇恨犹太人的讽刺漫画 , 上面大书“别相信犹太人的誓言” 。 对那些进入高年级的学生来说 , 生物课上老师教导他们 , 世界的人种可以分为三类 , 他们所属的北欧日耳曼人种 , 亚人类的斯拉夫人等种族以及非人类的犹太种族 。

学校还会组织学生一起去电影院观看仇恨犹太人的影片 。 其中 , 最具影响力的一部仇犹影片是戈培尔亲自监制的《犹太人苏斯》 。 在这部影片中 , 猥琐的恶棍犹太人苏斯是18世纪符腾堡的一名银行家 , 他不仅横征暴敛 , 还奸污了一位血统高贵纯洁的雅利安女士多萝西娅·斯特姆 , 迫使对方投河自尽 。 最终符腾堡民众揭竿而起 , 处死了这名邪恶的犹太人 。 这部被戈培尔恰当地总结为“肮脏的犹太人强暴美丽的雅利安少女”的影片 , 是仇恨宣传的一次巨大的成功 , 电影放映的三年里 , 观众人数多达两千万 。 许多观众在看到苏斯强奸多萝西娅时都义愤填膺地挥舞拳头大声咒骂 。 一些少年在离开影院后 , 径直将无处发泄的满腔仇恨倾泻到路旁遇到的无辜犹太人身上 。

仇恨最终收获的只有暴力 。 从冲锋队对犹太人店铺的打砸抄抢 , 到1938年的纳粹党卫军指挥下对犹太人有组织侵害的水晶之夜 。 在那个深冬暗夜 , 成千上万间犹太人的住宅和店铺的门窗被打烂 , 敲碎的玻璃铺满了大街小巷 , 在生冷的月光下泛着寒光 , 恰如不久之后被送入集中营的犹太人惨遭屠杀的冰冷命运 。 同样的仇恨手段在一年后又铺就了德国大军通往波兰的战争之路 。 仇恨培育出的暴力种子 , 终于要在人类最残酷的战场上收获苦果 。

终局

暴力的收获

仇恨 , 或者更确切地说是“神圣的愤怒”——按照官方解释 , 这是身为一名德国人对所有非德意志的东西必须产生的愤怒——或许 , 还有些许的紧张和兴奋 , 一齐涌上维尔纳·戈特绍心头 。 这个16岁的但泽希特勒青年团团员站得笔直 , 不错眼珠地严肃注视着眼前的两个人 。 其中一个戴着褐皮手套 , 是德国国防军军官 , 另一个戴着黑色钢盔 , 是但泽地方党卫队的头目 。 他们命令他摘下胳膊上的希特勒青年团臂章 , 将一个上面写着“德国国防军”的黄色丝带系在他的胳膊上 。 对他说:“我们要打仗了 , 任命你为前线通信兵 , 外边那辆自行车是给你的 , 现在走吧 。 ”

这时是1939年8月31日深夜11点 。 五个小时后 , 激动万分地奔波于各个德国阵地间传送消息的维尔纳 , 突然听到一声震耳欲聋的爆炸声 。 对他来说 , 元首的号召终于得以化为现实 , 德意志民族要“最后清算”波兰了 。 他真诚地相信报刊长期以来刊登的波兰暴徒边境挑衅、发动战争的宣传 , 这场战争终于要为祖国遭受的耻辱和侵害报仇雪恨 。

从某种意义上说 , 维尔纳这一代人的成长环境就是让他等待这一天 。 侵害祖国的敌人的宣传、仇恨教育 , 都是为了在战争爆发时能够赋予他狂热的复仇激情 , 也为了让他在日后拿起武器时可以毫无怜悯地施行暴力 。 就像元首对青年人的嘱托那样:“对我们的年轻人来说 , 知识就是毁灭 。 一个在暴力方面很活跃 , 能支配他人 , 残忍无情的青年——那才是我所追求的 。 ”

维尔纳这一代青年人接受的正是这样一种以暴力支配他们的残忍无情的教育 , 教育的目的就是让他们成长为国家的战争机器 。 加入希特勒青年团 , 就意味着从一个孩子成为了“元首的士兵” 。 学校里的知识课程被排到最末 , 体育锻炼却占据了大部分课时 。 通过每天数个小时的操练、点名集合和行进 , 年轻的一代被灌输进军人的严格纪律 。 对14到18岁的希特勒青年团团员来说 , 熟练使用小口径步枪瞄准射击 , 可以说是每名希特勒青年团团员的基本技能 。

希特勒青年团的训导官们 , 从不向这些少年讳饰他们接受训练的目的就是未来参加战争 。 纳粹青年教育的最高奥义是死 , 或者说是“牺牲” 。 对死的教育中包含了纳粹意识形态的三大核心:集体主义、绝对服从和个人崇拜 。 牺牲意味着消灭自我以成全集体 , 遵守命令战斗到死意味着绝对服从 , 而赴死的最崇高、最伟大的理由就是为元首、为德意志祖国去死 。

为了让青年一代摆脱对死亡的恐惧 , 培养视死如归的英雄气概 , 希特勒青年团特意安排每位团员都要参加篝火仪式 。 在熊熊燃烧的巨大篝火旁 , 身穿褐色制服的德国青年分成两支队伍 , 手拿武器捉对厮杀 。 那些在战斗中被“杀死”的青年团员将获得一场盛大的“葬礼” 。 他的“遗体”会被同伴高高举起 , 在象征牺牲献祭的神圣火光中 , 像英雄般受到众人瞩目 。

死亡被粉饰成青年一代心中一种崇高而美丽的诱惑 。 但当战争将这些孩子从虚幻的牺牲游戏带到现实中时 , 死亡也变得真切得近在咫尺 。 当祖国的轰炸机误炸了自己的家乡诺伊法尔瓦瑟尔时 , 才给他的信心满满的狂热兜头一盆冷水 。

维尔纳也第一次见到了死人 , “他们躺在地上 , 肮脏不堪 , 流着血” , 完全没有篝火大会上英雄般的荣光 。 但这就是战争 , 真真切切的战争 。 正是那位他曾发誓愿意为之牺牲而死的元首 , 播下了仇恨和暴力的种子 , 将整个世界变成了战争的地狱 。

撰文/新京报采访人员 李夏恩

- 元宵节的由来与传说

- 雍正死后竟与年世兰合葬在一起,雍正的陵墓为何从未被盗?

- 国花牡丹,慈禧太后与牡丹之间不得不说的故事

- 茶叶资讯:最近涨势迅猛的六堡茶,如此与众不同

- 隆中决策:诸葛亮战略上的失误与他的人生境遇有直接关系

- 多角度浅谈诸葛亮治蜀的局限与失误

- 宋江与武松:相见恨晚的结拜兄弟,为何最后分道扬镳?

- 一边与日军勾结,一边高喊抗日,桂系李宗仁,唱的哪一出?

- 双面德国人:上世纪上半叶德国民众为何会接受希特勒的统治?

- 大意失荆州:浅谈关羽失荆州与樊城之役